<< part1へ [part2]

==第六節 末松廃寺跡==

第六節 末松廃寺跡

とみおくの夜明けがはっきりと実証されるのは、末松廃寺跡の発掘である。

明治四十一年の耕地整理の時、五重の塔の礎石と思われる巨大な唐戸石が発掘されてから話題となっていたが、昭和十二年三月、末松区の研究家高村誠孝氏らの手により県の史跡家鏑木氏らの指導を得て、区民総人夫で発掘したのが末松廃寺跡なのである。

この事実によって、いまから一、五〇〇年ほど前に既にわが末松の地に法起式の偉大な堂塔伽藍が建立され、文化の中心としてにぎわっていたことになる。寺院が建立されてからにぎわったのか、石川平野として既に殷賑(いんしん)を極めていたから寺院が建立されたのか、とにかく農耕文化の一大中心地として栄えたことは、史実家の推測するところである。

一、発見まで

よほど遠い大昔のことか、この雪深い越の国に大寺院が建造されていたようである。どこからどうして運ばれたのか、巨大な唐戸石の塔心礎をはじめ、古がわらや土器類が無数に出ている。

ところが、そのことについて確かな文献がなく、末松部落の人々はこの千古の謎の解明に心魂を注ぎ、情熱を傾け幾年も各界に対し調査を嘆願し続けてきた。

昭和十二年にようやくこの道の識者である上田、鏑木両氏の一部調査によって、非常に重要な古代寺院の跡であることがわかり、同十四年に国の重要史跡として指定をうけるに至った。

ところが昭和三十六年三月、この寺院の発掘と研究に心血をかたむけられた末松の高村氏が雨の降る中、何か古代の遺品が見つからないかと小川の中をさがしていたところ、奇しくも日本最古の「和同開弥」を発見した。この結果一、二五〇年も前に、この地に人々が住みついていたことが明らかになり、再び学界の深い関心を呼び起こすことになったのである。

さっそく国や県に対し、祖先の尊い遺産の顕彰をと当時の野々市町長中島栄治さんが申し出られたところ、幸い積極的な協力援助を得られることになり、指定地全域を史跡公園化することになった。

加賀扇状地平野の真ん中に、霊峰白山を仰ぎ見て、千有余年前に築かれたこの大寺院が、越の国北陸一帯の大文化圏を構成していたようにも想像され、遠い祖先のこうした偉大なる業績に私どもは誇りを感じると同時に、現代から後世へ生きた歴史として立派に顕彰すべきと思うのである。

二、遺跡の位置

霊峰白山に源を発する手取川は、加賀山脈を北に流れて日本海にそそぎ、その流路は約七〇㌔におよぶ石川県最大の河川である。

末松廃寺は手取川の流域に造成された半径およそ二〇㌔にわたる扇状地の中央、東辺の一角をしめ、海抜約三八㍍にあたる。

近世に北陸道の宿場町として発展をとげた野々市町は、この東北約四㌔にあり、現在廃寺の周辺は明治年代、全国にさきがけて実施された耕地整理事業によって、あますところなく美田地帯として開発され、加賀穀倉地帯の中心となっている。

三、遺跡の環境

野々市町北端の徴高地に位置する御経塚遺跡は、北陸における縄文時代の代表的な遺跡として広く知られているが、これにつづく弥生、古墳時代の遺跡はあまり知られていない。しかし、律令時代を迎えると本寺をふくむ富樫・中村両用水の間にはさまれた(郷用水地帯)高燥地の開発が急速にすすんだようである。

和名抄の中で拝師郷と呼ばれる野々市町上林付近では、南北朝時代まで条里制の呼称にもとづき、土地の坪付けをおこなっていることが、「三宮記」におさめる土地寄進状に記されている。また、廃寺の西北約二㌔をへだてた県立松任農業高等学校地内には、近年緊急発掘をおこなってわかった、古墳前期から平安後期にいたる複合集落遺跡を顕現する三浦遺跡があって、旧図からは条里水田の遺構をうかがうことができ、手取扇状地帯の開拓史上重要な意味をもっている。

四、調査と保護運動

前史 末松部落西方の水田中に、古来「カラト石」とよばれる巨石がすえられ、かわらや土器の出土をみることはかなり以前から知られていたようである。藩制末期の史学者津田鳳郷の「石川訪古遊記」には、のべ五、六十人の人がこれを掘りおこし、金沢の本願寺別院へ運ぼうとして果たさなかったという見聞記をのせている。心礎は明治二十一年、村人が氏神の大兄八幡神社の洗鉢として移転、奉納しているが、明治四十四年に耕地整理事業に際し付近から土器類が出土したことも、古代の謎の石に対する関心を高めたようである。

昭和十二年度の調査 昭和十一年、たまたま飛騨の国分寺の心礎を見学した、末松の高村誠孝氏らほ、帰村後末松の古代遺跡を加賀の国分寺と想定し調査した。鏑木勢岐(金沢第一中学校教諭)、平岡栄雄(若宮八幡宮宮司)両氏の指導のもとに、昭和十二年三月十二日から十五日まで瓦散布地の発掘を行い、金堂基壇の石敷き、ついで塔礎石の根石群を発見した。この報告をうけた文部省技官上田三平氏が現地調査に来県した結果、約一二・七㍍×一〇・六㍍の石敷き部分を金堂、それから約十八㍍をへだてたところに一辺約九㍍の塔跡をそなえた伽藍構成を確認するとともに、瓦当文様から奈良末期ないし平安初期の年代観が与えられた。

史蹟指定 昭和十二年度の調査を契機に、地元では末松廃寺保存会が結ばれ、同年八月に早くも小林千太郎富奥村長から安井英二文部大臣に史跡指定の申請書が提出され、昭和十四年九月七日、文部省告示第四百十号により史跡指定をうけた。その後も高村さんを中心とする村民の献身的奉仕によって戦中・戦後の混乱期にも荒廃をまぬがれた。

昭和三十八年度の調査 戦後、歴史学が神話から解放される風潮のなかで、著しい進展をとげた考古学は、官衙、寺院の研究についても次々に新しい物件を提供した。そして前文でものべたように昭和三十六年三月、高村さんが偶然にも金堂西側の瓦層土と推定される小川から、銀銭「和銅開弥」を採集したのが機縁となり、本寺は再び衆目をあつめることになった。

おりから、廃寺の北方を縦貫する県道額谷~三浦線の拡張工事計画が内示されたので、調査の依頼をうけた石川考古学研究会は昭和三十八年秋、松任農業高校の協力をえて遺跡全域の地形測量とボーリング調査をおこない、とくに金堂跡と搭跡の親枝と配置の相互関係について検証を試みた。その結果、昭和十二年度の略測図と差違を生じ、屋根瓦様式からも従来の年代観に疑問がもたれるようになり、地元でもこの機会に廃寺の全面的調査を要望する機運が高まった。

五、史蹟公園による本格調査

昭和三十八年の予備調査にもとづく調査計画は、文部省記念物課三木彰補佐、坪井清足技官の現地踏査をへて史跡公園の構想に発展し、それを前提とする第一次調査が昭和四十一年九月二十三日から十月二十日、第二次調査が翌四十二年七月二十一日から八月十五日まで実施された。

調査は

①寺院構造の総体的把握

②条里制および集落遺跡との関連

③寺院建立の政治経済的背景の究明

を重点目標にすえ、発掘をすすめた結果、塔跡の全掘と金堂跡の規模、これを囲む築地の所在を確認でき、所期の目的を達成することができた。ただ、南大門、中門、講堂、僧房については確定することが出来なかった。この間、発掘の対象とされた水田は約二千平方㍍(約六百坪)、動員された人員は延べ一千二百人にのぼる。

六、伽藍構成

今回の調査ではこれまでの研究によってその位置が明らかになっている、塔と金堂の規模を知ることに重点をおきその他の建物については予想される位置にトレンチをいれて、その存在を確認することにつとめた。以下その結果を紹介しよう。

塔 塔跡については全面的に発掘調査をおこなった。当初予想していたよりも遺構の残存状況がわるく、その検出に困難をきわめたが、ほぼその規模を明らかにすることができた。基壇は後世の破壊をうけて、その大半がけずりとられており、わずかに中央部付近に基壇土が残っているだけであった。しかしながらさいわいにも、残在していた基壇土上に、心礎抜穴と他の礎石根石を数個検出することができたので、塔建物の規模を知ることができたのである。

心礎はその抜穴と他の礎石根石からみて、いわゆる地下式とよばれるものではなく、基壇上に露出していたものと思われる。

この心礎は明治のころまで現位置にすわっていたといわれるが、整備前は末松部落の大兄八幡神社に移されていた。それを見ると、平面形は長径二・二四㍍、短形一・六五㍍のほぼダ円形をなし、上面に直径約一㍍の平らな部分を作っている。そしてその平らな部分に径五八㌢、深さ一一㌢の柄(ほぞ)孔とも舎利孔ともみられる穴をうがってある。

他の礎石はすべて抜きとられていたが、四天柱北側列と東側柱列北から第二番目、南側柱列東から第二番目の計四本の柱位置で根石を検出した。これらの根石の心々距離はいずれも三・六㍍(十二尺)。したがってこれらの根石の配置から塔建物の規模を考えると、この塔は三間等間で一辺が一〇・八㍍(三十六尺)となる。

基壇は前述したように破損がはなはだしく、中央部にわずかな基壇上が残っていたのみであった。この部分を断ち割ってその構築法を調べたところ、この基地は掘りこみでなく、地山の上に粘土を築き、固めて盛り上げたものであることがわかった。基壇の大きさ、高さなどについてはまったく不明である。ただ、建物の規模からみて、この塔基壇の大きさほ、一辺が一三㍍ていどのものではなかったかと推測される。

なお塔跡の調査中、基壇の東南隅にあたる部分で、塔創建以前と考えられる一辺三・六㍍の方形竪穴住居跡を一基検出したことと、塔壊滅後に心礎をとりかこんで、小さな礎石付き建物が建てられたらしい形跡が認められたことを付記しておく。

金堂 金堂跡については基壇上半部がすでに破壊されていて、建物の規模を明らかにすることができないことが予想されたので、もっぱら基壇の大きさを知ることにつとめた。また、調査日数の制約もあったので、基壇周縁部と思われる部分に六個所トレソチをいれた。その結果、瓦堆積層を検出した。この瓦堆積層は、建物の倒壊によって基壇まわりに堆積したと思われる。六つのトレソチのうち四個所で、瓦堆積の下に雨落溝と考えられる素掘りの溝(幅約一・八㍍)を検出した。この結果、瓦堆積層は溝の基壇側の縁より内側に入らないことがわかった。したがって瓦堆積層の内側の線を、基壇の端とみてもほぼまちがいではなかろう。このようにして金堂基壇の大きさを堆測すると、それは東西二〇㍍、南北一八・五㍍の短形に近いものとなり、基壇の化粧は今回の調査ではまったくみとめられなかった。なお、金堂基壇東端と搭推定基壇西端との間の距離は一一㍍であった。基壇は掘りこみでなく、塔と同様に地山上に粘土を盛りあげたものであった。また、発掘当初から基壇地固めのため東西一㍍、南北一〇・五㍍の長方形をなして約二〇㌢大の玉石が敷きつめられ、しかも基壇全面におよばず、基壇辺の周縁、幅三・五㍍をのぞいた中央部のみに敷きつめられていることが疑問視されてきたが、その方位が平安後期の建造物の一部と一致するため、金堂がこの時期に再建された可能性が大きい。

その他の建物 第一次調査では塔、金堂とともに、講堂、中門、回廊の位置を確認するために、各所にトレンチをいれたが、後世の破壊がはなはだしく、講堂、中門については何の手がかりもうることができなかった。回廊についても確かなものはえられなかった。ただ、塔の東に東西にいれたトレンチ内で、塔東側桂根石より東へ一二・五㍍をへだてたところに、南北にならぶ二個の礎石根石を、金堂西側約三二㍍の地点で幅約二㍍の築地を検出した。これで回廊にかわる築地の規模が東西八〇㍍であることがほぼ確定したが、中軸線より塔方向に偏在している。

第二次錮査では北方の講堂、僧房推定地に調査を拡大したが、後述のように平安後期の掘立柱建物群があらわれ、講堂、僧房が実在した証跡はえられなかった。

次に若干の問題点をのべておきたい。まず注目されるのは、塔の規模が非常に大きなことである。出土遺物からみて末松廃寺の創建年代は奈良前期と思われるが、これまで知られている同時代のものとくらべると、官大寺は別として、その規模は他にあまり類例をみない。地方においてこの規模の塔が建てられるのは奈良後期になってからのことである。塔と比較すると金堂はさほど大きくないこと、また、塔と金堂の間の距離が短いことなども注目される。末松廃寺が塔と金堂を東西に併置した南面する伽藍配置であったことは、今回の調査で明らかになった。しかしながら塔と金堂と築地の一部以外の寺院建造物が確認されなかったことが、地方寺院のためなのか、あるいは平安後期に進行した手取扇状地の大規模な再開発によって、創建時の生活面上の遺構を一切消滅させたのかは、なお慎重な検討を要しよう。

七、遺物(出土品)

瓦と土器 今度の調査で塔跡の近くで出土する瓦が意外に少なかったことが注意をひいたが、二次的撹乱によるものか、創建の時の特殊な事情によるものか、つまびらかでない。これに対し、金堂跡の四周にもうけたトレンチからは、塔壇縁辺の雨落溝と考えてよい凹地形掘り込みにそって瓦層が検出された。

軒丸瓦は、既往の調査により確められていた、十三の蓮子を入れた中房に六葉蓮華文を配し、周縁を複合鋸歯文で加飾したもののほか、川原寺式かと推定される複弁系の瓦当片が一点、塔跡の東南隅にあたる表土中より出土した。従来、単弁軒丸瓦と対をなす軒平瓦が確認されず、疑問とされてきたが、厚手の平瓦の両隅を方形に切りとって、軒丸瓦との接着を容易にするよう加工したものを用いていたことが明らかにされた。

平瓦は長さ約四〇㌢で幅約三〇㌢、厚さ約二・五㌢程度が普通であって、幅三㌢ばかりの小枝をつらねた円錐台形の桶(おけ)を母形とした四枚づくりのもので、表面には鮮明な糸切り痕(こん)と布目痕、裏面には格子状の切目をとどめている。なお、鴟尾の一部かと推定される軟質の瓦片が一点、金堂南の雨落溝中より発見されたほか、少量ながら熨斗瓦、隅切瓦も出土している。星根瓦はこのように一様式にかぎられ、修復の証跡がみとめられない。瓦層中に混入して出土した土器はいずれも小片であって、寺院の創建あるいは存続年代を決定するような資料は発見されていない。ただ、昭和十二年度の調査で金堂跡から出土したという脚部に円孔をうがった高杯の精品は、当地では類例をみないもので、八世紀中葉を下ることはないと判断される。

創建年代 塔、金堂の規模が予想外に大きく、とくに塔は国分寺級の七重塔を想定せわはならず、これにかぎっていえば、奈良朝後期(八世紀後半)の年代をあたえるのが妥当であろう。しかしながら、軒丸瓦の文様構成および軒平瓦は白鳳後期(七世紀後半)の様相を示しており、地域差を考慮しても奈良朝前期(七世紀末~八世紀前半)を下るものではない。ここに見る異質の二要素は、究極において文化事象の地域性として、統一的に理解されねばならぬものであるが、金沢市館山瓦窯跡のような典型的な天平様式の瓦出土例が知られているので、奈良朝初頭に落ちつく可能性が大きい。最近、加賀市忌波廃寺で、末松廃寺の系譜をひく単弁系軒丸瓦と紀寺式複弁系軒丸瓦が共伴していることから、郡域を越えた造瓦集団の動勢が鮮明化しつつあることも、この際留意すべきである。

寺院と豪族 ところでこの寺院が八世紀前半を下らぬ時期に建立されたとすれば、それに先行する七世紀代、すでに周辺の開発がかなりすすんでいたと考えねばならない。

半面、寺院の存続期間がきわめて短かかったことは、寺院の位置と集落が離れており、したがって廃寺化は開発の挫折とみることもできる。

越前国正税帳には、当時の越前国加賀郡の郡司として道君五百鳥、同安麻呂、大私造上麻呂、丸部臣人麻呂の名が見える。このうち道君一族は古墳時代の豪族であり、大私造、丸部臣はいずれも大和朝廷とそれを構成する有力氏族が北陸へ進出する過程で服属し、部民管理者となった土着あるいは外来の政治勢力である。本寺の建立者に道君をあてることは一応穏当であるが、なおこの一族の本質や、加賀郡々家などの関係をふくめて、考察をすすめるべきである。

八、末松廃寺前後の遺跡

末松は縄文時代晩期(BC一〇〇〇~五〇〇年頃)に先住民が住みついていたことが、耕地整理の際出土した多数の打製石斧(いしおの)によって知られ、その後、周辺地帯の開拓が急速にすすんだ古墳時代前期(四世紀代)以降奈良時代まで、ほぼ継続して農耕集落が営まれていたことが判明している。さらに本寺の廃絶後、古代末期から中世初期にかけても、寺域に建造物や宗教関係の遺構がもうけられている。その意味では、本寺の前後につづられた末松の歴史は、手取扇状地開拓史の縮図ともいえよう。

古墳期の竪穴住居址 塔跡東南隅から創建以前にほりくぼめられた、一辺約三・六㍍の方形を呈する竪穴住居跡の過半が姿をあらわした。床は火災にあって真っ赤に焼けており、床面に残っていた土師器から、古墳時代前期の住居跡と推定された。

平安後期の建築遺構 第一次調査によって、堂塔と重複して十一世紀代の小礎石群や、用水路が確認されていたが第二調査の結果、寺域の北方で掘立柱建物五棟とこれに付属する鍛治関係の生産遺構が次々に検出され、寺院荒廃の事情についてもある程度の推測が可能になった。

掘立柱建物はすべて平安後期に所属する。規模、構造は図示したとおり、講堂想定地区で検出された主要部分が道路敷きの下に埋没し、僧房想定地区も完掘できなかったので、全容をとらえることができなかったが、瓦ぶきでなかったことは確かである。これらにともなって、土師器の椀(わん)、皿(さら)、須恵器の瓶(びん)、甕(かめ)遠く東海ないし中部山岳地域からもちこまれた灰釉土器、寺地で供養塔として使用されたかと思われる塗彩された土師質瓦塔、鉄釘類が出土している。

また、掘立建物の一角で発見された炉跡は、建物廃絶後の遺構で略円形を呈し、径約二㍍ある。すりばち状の土坑内から木炭、焼土にまじって多量の鉱涬(こうさい)と鞴口、土師器が出土し、平安後期の精錬場と考えられる。

これらの掘立柱建物群は同時に存在したものではないが、一般農民の住居と著しい格差をもつ特定階層の所産であることは間違いない。十一~十二世紀は、律令政府の公権を背景とする国家的開発がいきづまり、荒廃化した条里制水田を開発領主とよばれた武士たちが再開発にとりくんだ段階であり、おそらく末松廃寺の堂塔が創建時の面影をとどめないほどに破壊されたのも、この時期であったろう。このことから、奈良朝の堂塔廃棄後、末松が新興の林一族に代表される武士勢力の扇央部支配の拠点となったことは明らかである。ただ、建物の性格については、建物の大半と金堂石敷き部分の方位が一致することから、金堂が規模を縮小して再建された可能性が大きいものの、なおすべてが寺院のような宗教的建築なのか、通有の居宅なのかほ、検討の余地が残されている。

鎌倉期の宗教遺構 昭和三十八年度から今次の調査にかけて、金堂南方の敷き石をぬきとって、一辺一㍍内外の方錐状に円礫を積みあげた遺構が三基発見された。円礫をとりのぞくと、下に多数の完形の土師質皿が納置してあることから、鎌倉前期頃の墳墓あるいは供養塚のような遺構と考えられる。

九、まとめ

末松廃寺は奈良朝前期、すなわち律令制集権国家が完成する八世紀初期を下らぬ時期に建立され、いわゆる法起寺式伽藍配置をとっていたことが確定した。ただ、堂塔以外の寺院建築が実在したという積極的な証明がえられなかったことは、地方寺院としての一般的な制的によるものか、あるいは建立の推進者と目される郡司道君一族をめぐる政治事情にかかわるのか、明らかでない。また、寺院をとりまく律令村落の様態や、地方色豊かな屋根瓦を供給した窯跡(かまあと)の探索など、今後に残された課題も多いが、北陸で全面調査が実施された最初の寺院跡として、長く記憶されるであろう。

そして、全国有数の荒廃河川にかぞえられる手取扇状地の、多難な開発ととりくんだ豪族と、幾多の住民の壮大な記念碑ともいえる本廃寺が、各種の地域開発の進行にともなって、多くの文化遺産が失われつつある現状で、周到な準備のもとに学術調査が行われ、引き続き昭和四十五年度までに史跡公開としての整備を完了したことは、きわめて重要な現代史的意義をもつと考えられる。

それは、学術資料の永久保存を通じて、広く歴史教育の場を提供し、緑地として開放されることで地域の財産として還元きれるだけでなく、石川県の遺跡保存に一つの足場をきずいた点で、今後の文化財行政にあたえる影響はまことに大きいといわねばならない。

この文中の大部分は左記の先生方のご指導を受けた。

文部技官 河原純元(発掘調査団調査指導員)

石川県工業高等学校教頭 高橋勝喜(発掘調査団調査主任、石川考古学研究会代表幹事)

石川県立松任農業高等学校教諭 金山顕光(発掘調査団調査員、石川考古学研究会々員)

石川県立金沢錦丘高等学校教諭 吉岡康暢(発掘調査団調査員、石川考古学研究会々員)

なお左記の方々のご援助を受けた。

野々市町長 中島 栄治

野々市町教育委員会教育長 中田 哲

野々市町教育委員会社会教育課長 佐久間由孝

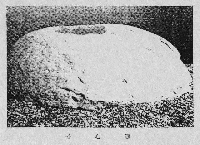

十、和同開珎

未松廃寺跡の西側の用水小川の土砂中から、昭和三十六年三月二十四日、廃寺跡の発掘者高村誠孝氏によって発見された一枚の銀貨である。

和同開珎には古銭と新銭がある。古銭は和銅元年に鋳造されたものであり、新銭の方は和銅二年以降につくられたものである。即ち、

元明天皇和銅元年二月行置催鋳銭同夏五月始行銅銭秋七月令近江国鋳銅銭八月行銅銭二年秋八月廃銀銭一行銅銭 云々 (県立図書館蔵古銭書より)

とある。ちなみに和銅開珎の文字は藤原実養、あるいは粟田真人の筆、また新銭は小野道風の筆になるといわれる。古銭の「開」はこの字を用い、新銭の「開」は現在の字と同じというそこに大きな価値がある。末松で発見されたのは古銭である。

和同開珎は唐の開元通宝をまねてつくられたわが国最初の貨幣とされている。即ち先に記したように第四十三代元明天皇(女帝)の慶雲五年(七〇八)正月武蔵国秩父郡から銅が献上されたので、年号を和銅と改め、五月に初めて銀銭を発行し、八月に銅銭を発行したとある。その後、銀銭の方はわずか一年余りで廃止されたため、量も少なく、きわめて貴重なものとなっている。銅銭の方は国内でも発見されているし、石川県でも発見されている。銅銭の重さは三・七㌘、直径二・四㌢だが、銀銭は倍近い重さで六・六㌘あり、直径二・二㌢である。銀銭は通用銭としてでなく、記念貨幣的な意味で縁起ものなのである。

和同開珎は和同開珎(ちん)と読まれているが、中国では和同開宝としている。ある学者の説では、珎は宝の略、同は銅の略だともいわれている。高村誠孝氏の説によると、この和同開珎が数少い貴重な銀貨だから、これを持っている人物は高貴な位の人でなければならない。おそらく加賀の国を治めた道の君が持っていたのだろう。この銀貨が末松廃寺跡の土砂中に一、三〇〇年以上も埋もれて今日発見されたことは、日本の歴史の中でも稀なことであり、郷土富奥の大きな歴史上の誇りでもある。

一枚の銀貨の発見がこのように貴重な時代の考証を示してくれたことは、実に素晴らしいことであると、いまさらのようにあやしい光りを放つ銀貨に、限りなき遠い歴史の貴さを思うのである。(文中、一部分、アサヒグラフの米倉守先生の文を引用)

十一、開元通宝

この銀貨は中国の通貨である。高村誠孝氏が現在この銀貨を所蔵されている。和同開珎よりずっと以前の時代に既に中国でつくられていた。末松区が明治四十四年、耕地整理をしていた時、現在の末松廃寺跡の(その頃は末松廃寺の発掘はされていない)墓の所から出土したものである。中国の銀貨がどうして末松の地から発見されたのか興味ある事である。

和同開珎がつくられた時代、日本は中国と交流を深めていた頃である。阿倍仲麻呂等が遣唐使として中国に渡り、長く彼の地の文化を学んだことは有名である。おそらく、彼らが中国から持ち帰った銀貨のうちか、あるいは中国からの使節の貢物の一つかであることは確かである。

この銀貨も貴重なものであることから、末松廃寺跡から出土したことはこのお寺も、またここに住んだ人物も高貴な方であることはまちがいないのである。

開元通宝と和国開珎の銀貨が発見され、保存されていることは、千二、三百年前の末松付近は奈良県の大和飛鳥時代にも似た、けんらんたる仏教文化の栄えた一大地方を形づくった時代ではなかっただろうか。郷土富奥が石川平野の香り高い文化の発祥地でもあったといえよう。二枚の銀貨が無言の中に教えてくれる長い歴史の絵巻きである。