<< part4へ [part5]

==第五節 藩政下の農業==

第五節 藩政下の農業

一、米作り

藩の内外経済の動きはもっぱら米の流通がその基本であった。即ち、藩の勢力面も領土や政略面でなく、米の生産量が根元であって、何万石の藩と称されるゆえんである。加賀藩が外様大名の処遇を巧みにカバーして、幕藩時代を貫いて来たのは、全く百万石の米産量があればこそと考えられる。故に藩の農政は一にも二にも積極的な年貢米の増強が主眼であって、農法の推進に関しては実に消極的で遅々としていた。だから百姓を指導するよりも、制圧と督励を強化するだけであり、それも下役や村役のお役目であった。しかし、十村役の中にも常に農法の研究指導に専念した者もいて、左のような貴重な著書まで残した篤農家も数人いた。

書 名 著作年代 著 者 附 記

耕稼春秋 宝永年間 御供田十村土屋又三郎

耕作大要 天明元年 福留村十村六左衛門 後藤家蔵

私家農業談 天明年間 不明 〃

開作仕様 藩末 〃 〃

民家検労図 藩末 〃 〃 (押野村史より)

この時代の稲作法について記録などによりその大要概略を考察すると

苗代 種もみは厳選、春の彼岸頃浸種、期間三週間ほど、播種量坪二升五合(耕稼春秋)の厚播き、後(開作仕様、藩末)に半分の一升二合五勺となっている。播種期四月十日頃、播種法平播き、品種の境目だけ一尺五寸ほどあけて播く。(短冊型は藩末から明治初期)苗代期間は苗役(苗厄とも書く)と称し、播種後三十三日間を基準にした。もちろん練り床、上げ床ではなく、水管理はスズメの被害もあり、深浅管理はあったが、干し苗代などは行わなかった。

次に稲作品種については、

宝永年間(一七一〇年頃)稲作品種(耕稼春秋)

早 生 中 生 晩 生 合 計

二九種 二〇種 三三種 八二種

元文三年(一七三八)郡方産物帳の品種数

早 生 中 生 晩 生 計 合 計

うるち米 二〇種 三〇種 三六種 八六種

もち米 五種 一〇種 一一種 二六種 一一二種

安政六年(一八五九)耕作植付并屎物仕込帳(菅波太郎兵衛書)

早わせ 野々市わせ 越中わせ はやりわせ大場

苗代もち 寿 巾着 しわもち

紅葉もち

文久三年(一八六三) 同帳

早わせ 並わせ 越中わせ 徳光わせ

はやりわせ 晩 わせ 大 場 石太郎もち

巾 着 しわもち 晩稲一切(おくてひときり)

本田荒起し まず株割り(前年の稲株の根が張っているため土が砕けないのでカマで割る作業)してから荒起こしにかかる。荒起こしははじめクワで一クワずつ起こしていたが、藩中期頃からぼつぼつ馬耕(最初は特定の大高持ち百姓から次第に普及)になった。馬耕の場合、その頃は長床スキだった。すき返しが一方だけなので、すき残りが出来ないように馬の歩く道すじを馬がハッキリ見えるようにクワで表土を小割りした。この長床スキの馬耕はクワ起こしより能率的だったが、スキは大変重く、また浅起こしになりやすく、技術と重労働を要した。

砕土 荒起こしの田は次に小切り、小割りといってクワで細かく土を砕くのであった。馬を使ってのカマスキ、なたガマと称する馬耕器具は後程使用されるのだが、クワでの砕土も大変な労作業であった。このあと再びスキですき返し、または堅田返しと称して細かくなった土をスキですき返し、初めて水をたっぷり入れるのである。

畦(あぜ)塗り 当時は今のように耕地整理が出来ていないので田の形もいろいろであり、また、一枚一枚の田の高低段階が大きく、境畦を大きくつくらねばならなかった。畦塗りは潅水してすぐ塗れず、先に子畦といって塗る土の部分を壁土の様に足で踏み、ねばらせてから塗るのであった。泥水の中の作業だから腰みのをつけ晴れた日に塗るのである。

植代(うえしろ) 次は「かいだ打ち」と称しクワで水田の表土をさらに反転して底水を通す作業である。スキでする場合は「かいだスキ」といってスキで反転する。また、この時、田の水平面の高底も整えるため土の運搬作業(もっこもち)も行った。

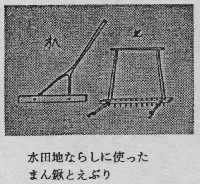

代掻(しろかき) 田植え前の作業で、肥料(人糞尿)を施したあと、田の面を滑かにならす作業をする。用具はイブリを前後に動かし後歩きして表土をならす。また、藩末期になると馬に引かした馬把で能率的に行った。

田植え いよいよ田植を迎える。季節は今日より少し遅く、半夏生(はんげしょう=今の七月二十日) 四十日前(五月二十三日頃)で、古代の苗も苗役を過ぎた頃である。植え方は明治時代に入っての枠廻しなどの農具はなく、大きい田は縄など張ったが、ほとんど目測で、等間隔に植えながら後へ進むのである。が、早乙女は後向きに雁行して植えたから非常に手間がかかり、自家労力では足らず「手間田(てまだ)」「雇田(やといだ)」と称する雇い人を使った。また、親類や近隣組で互いに労力を交わす「結(ゆ)い」(い、または、え、ともいう)など行って助け合った。 中耕 田植後苗が活着すると「らち打ち」作業にかかる。これはクワで水田の表土を打って反転させ、根の伸びと肥効を促し、除草も兼ねる作業で、縦横(縦らち、横らち)二回行った。

草取り 中耕が終わると(一週間後)もう一週間前に中耕した田には小草が生えるので行うのである。腰をかがめて指で土表面をかきまわす苦しい作業で、苗の生育にともない草もすぐ芽生えるので一番草に続いて二番草、三番草と根気よく作業が続く。三番草は「止め草」「ねりつけ」とも称し、水を落として粘土のような表面の土をかきまわしながら、草を土中に練り込んでしばらく干す作業である。ちょうど季節は真夏の炎天下、稲も伸びているから頭から肩まで稲の中に埋まり、しかも稲の葉先で目を刺すから網面をつけ、実に苦しい重労働であった。この作業は最近まで行われ、百姓仕事で一番いやな仕事であった。

ひき肥 追肥であって一番草の直後に一番ひき肥、二番草の直後に二番ひき肥が施される。今日のような化学肥料でなく、ほとんど人糞尿や草木灰であった。重い肥桶(こえおけ)を天秤棒(てんぴんぼう)でかつぎ、水田の株間を歩きながら均等にまく作業も、力のこもった男仕事であった。三番草が終わる頃にはもう走り穂が出始める。

稗(ひえ)取り 稲穂が出そろって稔熟期になると、稲穂の間にヒエの穂が見える。このヒエの種が散っては翌年不都合だから、田の中を回って抜き取り作業が行われる。

稲の出穂成熟期(太陽暦に換算)寛永年間「耕稼春秋」より

稲刈り そのうち八月のお盆を迎え、それが終わると秋の取り入れ準備をする。九月に入るといよいよ早稲から稲刈りが始まる。刈り方は三株一把(三手打といった)六把列べて束立(そくだて=穂先を土表に広げ、株を上に立て列べる)にして、まず稲わらを干して乾かし、翌日は束立二つを合わせて(十二把)一束にしてわらで結ぶ。乾田がほとんどだからこの束を田の真ん中に集め、穂先を内側に重ねて丸く積み上げる。(これをによといい、六~七〇歩に一によ宛)その後晴天の日には穂先を広げて、株の上にウロコ型に重ねて地干しをする。また、地干し出来ないような湿田の稲は、四把か六把ごと結んで、前から準備してある稲架(はさ)に掛け垂らして干す。

脱穀 稲こきと称し、藩初期頃は「こいはし」(扱き箸の意)と称する原始的な農具で、まことに非能率的に稲こきをした。藩中期(正徳、享保年代)頃から「千歯こき」(通称後家たおし、未亡人失業の意)を使うようになり、非常な手間が省けるようになった。

籾(もみ)干し 脱穀されたもみは上等米として藩のお蔵に貯蔵するにはまだまだ乾燥が不足であった。藩のお蔵も今日のような科学的設備構造は思いもよらず、しかも義倉蔵(ぎぞうぐら)など(不作の凶年に備えた米蔵)の貯蔵に耐えるために、年貢米収納はきびしい。十分な乾燥が要求されたので、もみ干しが入念に行われた。これは家の前の露天庭(かいどといった)に広々とむしろを敷いてもみを薄く広げて、晴天下の陽光で干す作業で、そのためにどこの農家でも家の前に広い平らな露地があった。

籾摺(もみす)リ 臼摺(うすす)りともいう。このうすの改良は徐々に発達して様々の様式があるが、初期は木うすであった.これは太い丸太木を短く切ったものを二個すり合わせたもので、丸太口には洗濯板のような細かい刻みがあり、二人がうすを中にして対座し、互いに二本のなわを左右に引いて、上うすを半回転させてすった。藩政中期の享保年間になるともっと大型の土うす(泥うすともいう)が出来た。これは随分能率化したもので、大正末頃から昭和初期まで長く使用されていた。男女数人の作業員が必要で、たいてい結い作業でなされた。

選別 米や穀類を選別するには種々の農具があったが、まず穀粒の重さを選別するのに箕(み)、唐箕(とうみ)があり、粒の大きさを選別するのは篩(とうし)、千石ドウシ(せんごくどうし=けんどんともいう)を用いた。初期の頃は箕や篩を用いていたが、中期の正徳、享保年間頃から唐箕、千石どおしが使用され、作業が一段とはかどり楽になった。

俵装 米俵は冬の農閑期に造られ、五穂編み(俵の横編みが五つある)で使用する。わらは晩稲わらの長くて色もよいものを使い、編みなわは、にんご(わらの穂先の細い部分)の細なわであった。五斗俵で中味の米は約二十貫(約七十五㌔)、両口に棧俵(さんだわら=わらを円形に組んで作り直径約三十五㌢)を当て、口なわ(目ぬきともいう)でしめる。横なわは二重に五ヵ所固くしめる。縦なわは二本列べて縦に一回りしめる。

蔵に貯えるために上納米などで二重俵になったこともある。

二、農具と肥料

古来から「農具は農業生産のバロメーターなり」ともいわれているが、藩制下の百姓が使用した農具は最初は原始的な幼稚なものだった。とくに工芸品は古来からよく発達していたが、一般民需工業は明治代に至ってようやく芽生える状態だから、藩制初期における農具などは、もっぱら百姓自体の必要性による自給自作といった低水準であった。この時代の主な農具について挿絵などにより調べてみよう。

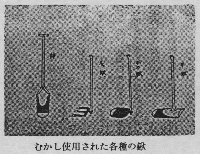

鍬 どんな農作業にもクワは使用され、その用法も多種多様であり、古今東西おそらく農具の元祖であろう。まずその中でも平クワが主で、この時代の平クワは図のように大部分が木製で、刃先だけ鉄を使ってある。中期以後にはかめグワという全部鉄で柄だけ木のものが出来るようになり、今日の平グワはさらにそれが質的に改良されたものである。この平グワは重いことと木片を組み合わせたもので、耐久性も乏しいので、荒起こしやその他の用途の便宜上三ツグワ(備中グワ、熊手グワともいう)が出現した。天明七年(一七八七、中期以後)の藩のお触れに「近頃百姓ども三ツグワというもの多く使うようになれり。しかれども根など十分切りかねる故向後禁ず」といった禁止令が出されているが、末期頃から盛んに使われた。これは軽くて打ち込みがよく、便利であった。今日の四ツグワは明治時代に出来た。フンズキ(ふんずき)は平グワの変型で、畦塗り境界整理などに使用された。

鋤 水田荒起こしにクワ使用では労力と手間が大変なものだったが、馬の力を利用する農法が導入された。どんな契機で取り入れられたかわからないが、ともかく日本農法の画期的進歩であろう。これにはスキという農具の考案がともなっていることも重要な意味がある。しかもこれはもう藩政初期から出現していたらしい。しかし、武士の専用である馬を飼育することで、日々の常食にすらも苦慮する百姓には至難な問題だった。初めは余程余裕ある大百姓だけに限定されており、百姓の誰もが常用するようになったのは、明治代も深まっての頃である。馬の引くスキも最初は百姓の手作りで、挿絵のように無体裁な大型の長床スキであった。製鉄、鉄工の幼稚な時代なのでスキの鉄板も質が悪い。厚い鋳物であったので非常に重かった。それでも荒起こしのスキで打つより余程能率が良かったが、階段的な小さな不定形の水田では使用が困難であった。このスキの平金について余談になるが面白い話がある。

幕末頃から明治初年にかけて欧米人の渡来が盛んになった頃、彼らは肉食だから焼き肉の美味を伝えた。適当ななべが無いのであれこれ捜して見つけたのがスキの平金だった。彼らはこのスキの板金の上で肉を焼いた。これが遂にわが国独特のすき焼(スキヤキ)料理の始まりだそうだ。この長床スキは藩末頃軽量に改良され、「たんころスキ」になり、明治中期頃まで使われた。しかし、これらのスキの最大の欠点はスキの平金が左右に傾かず、一方だけ土が反転するので、田の端から端へ往復するのに実に不便であった。明治中期以後ようやくわが国でも工業が企業化され、農機製造会社も出来始めた。それから金属を多く取り入れ、手返し出来る、しかも軽便なスキが出来るようになり、馬耕も広く普及した。杷は相当古くから使われ、馬耕以前は人力で引いた時代もあったらしい。これは長らく馬耕、牛耕と耕転機前まで使用された。

稲扱(こ)き機 この農具も幾度か改良されて脱穀機に至った。初期の稲こきは全く原始そのもの。「こいはし」(扱き箸の訛)と称する挿し絵のように二本の箸のような初めは竹製の棒で、後に細い二本の金棒に改良される。この使用法は箸の一方の端をつなぎ、一方の端を握り、その二本の箸の間へ稲穂をはさんで引っ張り、もみをこき落と

す作業である。あの沢山の稲を、一杷ずつこくような随分気長な作業であった。中期の正徳・享保の頃に革新的な「千歯こき」が出現した。またの名を「後家たおし」(夫を失った未亡人は各農家に雇われて生活していた。それが千歯扱きのため失業して生活に困った)と称するほど歓迎された農具である。最初は千歯の歯も竹を削って用いたらしいが、次第に鉄製になり、今でも種もみ採集に使用する農家もあるらしい。

臼(うす)うすの種類も、もみうす、つきうす(玄米を深い木うすに入れてきねで精米につく)ひきうす(石で作った直径三十㌢ほどのうす、手回しして製粉する)もちうす(浅い木うすでもちつき用のうす)などあるが、農具としてはもみうすが重要なものである。初期は木うすで挿し絵のような木の丸太を二個重ね、二人がうすを中に左右につけたなわを左右交互に引いて、上うすを半回転させて中に入ったもみをすった。中期頃から土うすが出来て能率も上がった。この土うすは竹かごに粘土を結め、すり刃の薄いぶなの板を並べてその歯先を上下すり回すもので、又木(鉄製になると又金)を数人で握って押したり引いたりしてうすを回転する。この作業も作業人数に比例して能率が上がることと相当購入費もかさみ、毎日使うものでないから、数戸で共同購入し、作業も結いにする者が多かった。

選別農具 うすすりから出るものは米ともみぬか混合だから、この選別は比重による選別で、風力選別がよい。それには最も簡単な箕を使うのであるが、箕は竹を薄くそいで編んだ竹みと、藤の木や皮をそいで竹を骨に編んだ藤みとあった。これは今も使っている。この箕に選別物を入れ、上下に操作してもみぬかを外にはき出す作業である。次は米の選別だが、粒のやせたくず米や割れた小米を選別するのだから、粒の大小の量選別である。丸い曲物に網を張ったふるいの中に入れ、ふるいを動かして操作し、網目からくず米、小米を落とす選別である。双方とも手間のかかる作業であったが、中期頃から箕にかわって風車を回し、風力で選別する挿し絵のような唐箕が使われ、ふるいにかわって千石どおしが使われた。この唐箕も千石どおしも途中部分的改良されて、今でも使用されたり、又ニッの農具を連結した精巧な機械に発展している。とおしや千石どおしの網は明治時代までは、強い植物繊維であったが、その後金属の金網に改良されている。

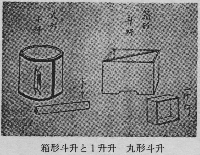

升(ます) 現在は米の量は重量で測るが、昭和の初め頃まではますで測る容量であった。五斗俵(後四斗)を測るのは一斗ますで箱型であり、初めは京ますを使ったが、寛文八年から全国一斉に京ますより少し大きい新京ますを使用した。大正代になると円筒形の一斗ますが出来た。

以上農具の主要なものをあげたが、いずれも藩政中期の正徳、享保時代に新しく能率的に改良されている。この時代は江戸時代の成熟期であり、他のすべての文化も進歩した。元禄後であり、幕政も中興の吉宗を迎える時期でもある。

この時代は大した凶作もなし、(以後宝暦から度々凶作が続く) 百姓にもささやかな余裕も出来たのであろう。

肥料 農業と肥料は不可分であり、今日のように金肥の溢れる時代ではなく、もっぱら自給肥に依存した時代であった。その中でも最も主なものは、肥効も案外高い人糞尿であった。耕稼春秋にも「やせ地を肥地となすこと、これ糞の力やしないにあらざればあたわず」と説いている。昭和の初め頃まで各農家は肥料納屋(こやしなや)といって大きな(直径二㍍もあっただろう)おけを何本も並べ、あるいは穴を掘り、おけを埋めた(これらのおけをつぶきといった)建て物を持った。これは年中、自家生産の糞尿を貯蓄しておいた大事な物であった。明治末期頃から荷車・(金輪車)が使われると、近い町の松任、鶴来、金沢まで出向いて求めたが、藩政の頃はそれもかなわなかった。次に使用したのは草木灰であった。日常の煮たきや暖房のたき火から出るわら灰、たきぎ灰は毎日取り出し、宅地の一角に泥壁を厚く塗った灰納屋に貯えた。また、道端や畦、川ぶちの雑草を刈り、田にまいて緑把とした。これを苅敷(かりしき)といった。さらに努力する者は排水溝のどぶ土を田にまいたりして、田を肥やすようにつとめた。中期以後になると食米を節約して(食い出すといった)干イワシや油カスの金肥を求める者もだんだん出てくるようになった。また、後に馬耕の馬を飼育するようになると、馬小屋へわらを入れてよく踏ませ、良質のきゅう肥が出来るようになった。水田に紫雲英というれんげ草をまいて、一面緑肥をすき込む方法は明治八年に初めて郷土に入ったと「昭和耕稼春秋」(安養寺、松原一秀著)に記してある。

三、自給作物

副業といっても今日と異なり、米作り以外の農産物栽培であった。それも大半が自給自足が目的で、それ以外の余分のものが換金に供された。当時は耕地整理が行われておらず、村によっては水利の不可能な畑地も多少あったようである。

大麦 米はほとんど年貢米に納めたから、百姓の主食は雑穀であり、その中でも最も重要なのは大麦であった。「百姓の食い物常に雑穀を用いるべし」という藩の指し図を受けるまでもない。延宝三年(一六七五)に石川郡の十村に対し、「麦、なたねのまき付けに油断なきよう監督せよ」と厳命を発している。これは麦飯とするより、いりこにした主食であった。とくに不作の年は全面的に生命の綱であり、どの百姓も必ず相応に作付けした。晩生稲が多かったのもあるいは麦、なたねの二毛作のためかもしれない。

なたね 灯油自給のため、これも欠かせない作物である。自給以外に換金作物としても重要であった。

その他の穀類 そばも百姓の主食の一種で、早稲田の跡にはだれもが作付けした。また、粟、キビも自給用に河ぶちのくろうなどに作り、餅や団子にした。

麻と綿 麻は古くから所々の空地や畑に作られた。これも自給用にぜひ必要なものであった。「衣頬之義、跡定の通り、木綿、布の外は着用いたし間敷く候」の掟のとおりで、綿栽培は藩政中期頃から、それ以前は麻だけが作られ冬季女達は糸に紡いで機織(はたおり)で衣料加工した。

大豆、小豆 主に田のあぜや道端などに作り、豆腐やみその材科にした。もちろん、自給の余りは換金したが、藩では非常に不足し、慶長十年(一六〇五)には豆腐やみその売買を禁止したこともあり、文化文政頃に他藩から一万余石も買い付けしている。

蔬菜類 自給用にウリ類、スイカ、キュウリ、ナスなど種々作られたが、藩政末期頃から百姓の生活様式がやや拡大されるにつれ、換金の必要性が増大し、自給を節約して売り出すようになった。とくに栽培技術にすぐれた蔬菜類などはざるに入れ尾山の武家や商家へ売りに行く者も多かった。矢作の早出堅ウリ、ナスなど特産物として文献に残るほど(前述)有名であった。

これらの畑作物の栽培法について「耕稼春秋」に次のような記録がある。また、各村の米作以外の産物について「皇国地誌」にも各村の記録が残されており、後にその例を掲げた。

皇国地誌によるおもな物産例

栗田新保村 農家戸数 五十七戸

川魚 (ウグイ) 二、九四〇尾夏秋漁ス 鮭(サケ)七尾冬季漁ス

(マス) 二一三尾 石斑魚(アマゴ) 八七尾春季漁ス 鮴(ゴリ) 三斗二升五合 杜父魚(カタプツ、グズ)四斗八升 鯲(ドジョウ)六斗三升五合 以上自用ニ供ス

大麦 三五石 粟 八石八斗五升

黍 七石六斗三升 稗 六石三斗

大豆 二六石三斗 蕎麦 一〇石三斗余

仏掌薯(らくだいも、だらいも)四〇貫金沢ニ輸送ス 茄子 五〇七、四〇〇個金沢ニ輪送ス

狗脊 三七貫金沢ニ輸送ス

柿 五二、四四〇個金沢ニ輸送ス 種類、平松、倉光、一葉、大和

柴 一、六七〇束薪用、金沢ニ輸送ス 藁縄(ワラナワ) 一、六七〇束 金沢ニ輸送ス

民業 内請酒商ヲ兼ヌル者二戸、医業ヲナス者一戸、畳表商ヲナス者一戸(茶小売商並ニ魚類行商ヲ兼ヌル)

清金村 農家戸数 二十二戸

大麦 三四石 黍 八斗 自用ニ供ス

大豆 六石一斗金沢ニ輸送ス 蕎麦 一三石

小豆 三石一斗 西瓜一八〇個 金沢ニ輸送ス

茄子 八二、〇〇〇個 金沢ニ輪送ス 柿 二、〇〇〇個 種類、倉光 金沢ニ輸送ス

馬腹当(ウマノハラアテ) 一六○束 金沢ニ輪送ス(馬の鞍に付属する馬具の一種、珍しい特産物)

民業 内大工職ヲ兼ヌル者一戸 飲食店ヲ兼ヌル者一戸 古道具商ヲ兼ヌル者一戸 請酒商ヲナス者一戸

その他の村々も大同小異で、矢作の堅ウリ、竹、末松の美濃ウリ、藍葉(アイバ=藍を作り、その葉から染料を造る)などが特産である。

また、村御印の小物成に記される特産物を見ると、その主なものは次のようなものである。

下新庄村

一、百六十五匁 山役

一、一匁 蝋(ろう)役

栗田新保村

一、百八十四匁 山役

一、一匁 蝋(ろう)役

中林村

一、三匁 油役

これは物成(田租)外の税、即ち副業所得に対する税金である。このうち山役(山林所得の税額)として粟田新保村は百八十四匁の課税であるから相当多額である。同村の山林は「皇国地誌」によると「山林。二十七町一段一畝一十二歩」と記録されている。また、ろう役は山野に自生するはぜの実からろうを採集してローソクを造る副業の所得課税で、ごく小規模のものだった。油役は農家で作った菜種を原料に購入し、搾油して売る副業であったが、ろうも油もどのような加工法か、どんな規模であったか一切記録が見当たらない。

四、諸物価と米価

農具及び食料品 生活必需品のほとんどを自給自足し、しかも最底生活水準の水呑み百姓の経済生活において、物価の問題は今日ほど深刻ではなかった。しかし藩政の世ながらも治安が維持され、やや文化的余裕が出るようになり、農産物の換金増加にともない関心が高まってきた。とくに農法の開発により農具や肥料の自給度が減少するようになると、一層重視されてきた。耕稼春秋に宝永年代(一七〇四~一七一一)の農具の価格表が記されており、しかもその価格が米の量に換算されているのが有意義なので掲げてみよう。

宝永四年(一七〇七年藩政初中期)農具価格表=耕稼春秋抜萃

代 銀 (匁) 米換算量 (升)

鋤一柄 一一・〇-一二・〇 一一・〇-一二・〇

馬杷 八・〇-九・五 一六・〇-一九・〇

鍬 七・八-八・四 一五・六-一六・八

フンズキ 三・四-三・九 六・八-七・八

草刈鎌 一・三-一・四 二・六-二・八

木鎌 一・五-一・六 三・〇-三・二

鋸鎌 〇・五-〇・六 一・〇-一・二

臼(米搗臼)半俵かち 三五・〇-四〇・〇 七〇・〇-八〇・〇

杵 〇・五-〇・六 一・〇-一・二

籾どおし 一・〇-一・二 二・〇-二・四

米どおし 一・三-一・五 二・六-三・〇

箕 〇・四-〇・五 〇・八-一・〇

籾どおし(目籠) 〇・八-〇・九 一・六-一・八

溜桶(肥溜桶)五尺物 三六・〇-三七・〇 七二・〇-七四・〇

担桶一荷 二番桶 杉 四・五 九・〇

こえびしゃく 一・〇-一・三 二・〇-二・六

田子棒(天秤棒) 〇・七-一・〇 一・四-二・〇

次に延事三年(一七四六)巡見上使が地方に出張の際、所々の出張費を統一するために予算額推定の資料として作られた、半ば公定価格の性質を持った食料品の価格表が残されており、米価や他の品物との比較均衡上の考察にと引用した。

延事三年上使御通之節諸物売上直段書上申書

一、米 一石ニ付六十八匁五分 但現銀切手相場 一、大麦 一石ニ付三十二匁

一、大豆 一石ニ付六十匁 一、小麦 一石ニ付六十匁

一、蕎麦 一石ニ付三十三匁 一、くず 一斗ニ付三匁五分

一、塩 一斗ニ付二十一文 一、けし 一升ニ付二匁八分

一、白味噌 一斗ニ付八十文 一、からし 一斗ニ付一匁七分

一、赤味噌 一斗ニ付六十文 一、しょうが 百目ニ付三分

一、醤油 上一斗ニ付一匁一分 一、ぜんまい 百目ニ付四分

中一斗ニ付 九分五厘 一、大根 一本ニ付四分

一、酢 一升ニ付 五分五厘 一、わさび 十本ニ付八分

一、酒 一斗ニ付一匁二分五厘 一、牛蒡 十本ニ付五分

一、酒の粕 一貫ニ付一匁 一、山のいも 一本ニ付一分五厘より一匁三分まで

一、油 一升ニ付二匁四分一厘五毛 一、竹の子 一本ニ付三分より一匁五分

一、胡麻 一斗ニ付二匁 一、わかめ 一把ニ付六厘

一、黒胡麻 一斗ニ付一匁一分 一、黒のり 一把ニ付三分

一、かんぴょう 百目ニ付上二匁 中一匁八分 一、こんぷ 十ニ付二匁

一、豆腐 一丁ニ付 二分 一、あらめ 一把ニ付六分五厘

一、そうめん 一包ニ付一匁二分より一匁五分迄 一、どうめうじ 一升ニ付一匁五分

一、麦切 折一枚ニ付代一匁 一、きくらげ 一升ニ付上三匁五分、中三匁

一、うどん 同値段 一、椎茸 一升ニ付四匁七分、三匁五分

一、麩 一ッニ付一分 麩(また)目八厘 一、梅干 十ニ付五分

一、煎茶 一斤ニ付二匁八分、中一匁八分 一、杉ぱし 百膳ニ付一匁

一、たばこ 刻百目ニ付二匁六厘 一、杉楊子 百本ニ付四分

一、白砂糖 一斤ニ付四匁 一、きせる 一本ニ付三分より一匁迄

一、干菓子 一斤ニ付松風二匁五分、落雁一匁八分 一、半紙 百枚ニ付一匁より二匁五分迄

一、干大根 十本ニ付六分 一、中杉 長九寸一丸ニ付二匁より三匁迄

一、うど 十本ニ付三分 一、糸紬 一疋ニ付五十九匁

一、玉子 十ニ付八分五厘 一、ぬき紬 一疋ニ付二十八匁

一、鰹 一ふしニ付二分五厘より五分迄 一、縫糸 十匁ニ付七匁五分

一、塩鴨 一羽ニ付五匁より七匁五分 一、羽二重 一疋ニ付糸目百目ニ付五十六匁より六十二匁五分迄

一、するめ 十把ニ付三匁五分 一、せんし絹 一疋ニ付糸目百目ニ付四十五匁より五十匁迄

一、粕漬瓜 一枚ニ付七分

一、同茄子 一ニ付八厘

一、味噌漬大根 一本ニ付一分より三分五厘迄

一、くしかひ 一本ニ付三分より七分迄

一、くしこ 一桁ニ付二匁より六匁迄

一、炭 十貫ニ付堅炭四分七厘

中堅炭四分五厘

一、薪 十貫目ニ付二匁

米価 各藩との経済交流が現在の国際間よりも孤立していた時代であり、最も重要な米の流通にかかる価格の変動推移は、藩政下の経済の全容とも見られる。ともかくこの時代、主食である産米の絶対数が平年作でも大きく欠乏していた。そしてその不足分が米作りの百姓の消費にしわ寄せされていたことは、年貢米収納を基本とした農政施策であったことによる。この米作りは年々豊凶の変動があり、西日本全域の虫害による享保の大飢饉、天保の連続長年にわたる凶作などのほか、度々の不作がやはり米価を左右している。しかしこれらの凶作による大打撃は特定の藩対策以外、禄高給人の士分階級には大した影響がなく、飢饉の憂き目はやはり強烈に米作り百姓に寄せられ、百姓一揆や暴動の発端となった。即ち、米価の暴騰より百姓の暴動に移行していった。藩末期に至ると藩財政の困窮、幕政終末の争乱などのためインフレ症状が重くなり、廃藩置県に入るや米価急騰、米作り百姓が初めて経済的に明るくなっていった。次の表は元禄六年(一六九三)以降の米価資料であり、時代の推移に合わせて考察の資料にと掲げた。

[part5] part6へ >>