<< part2へ [part3]

==(一)明治維新から産業組合法制定まで==

日本の農業協同組合史 その二

(一)明治維新から産業組合法制定まで

1、産業の発達と農村

産業組合の歴史は、その背景をなした日本資本主義発達の様相をかえりみることなしには真の姿を把握することができない。

明治維新後、あるいは安政六年(一八五九)の横浜開港以後におけるわが国近代産業の足跡をみると、資本主義後進国であって、しかもまだ近代資本主義へ移行するに十分な内的条件ができていないのに、当時すでに独占主義の段階に入りつつあった西欧資本主義の強要によって開国したわが国では、産業政策は必然に西洋資本主義の生産様式を輸入移植しながら、しかも西洋諸国の武力を背景とする脅威重圧に抗していくという方向をとらざるをえなかったようである。

従って、わが国の近代産業の大部分が国家自身の手により、あるいは国家の手厚い保護助成のもとに創始され、しかも国防のための軍需工業、国民生活上どうしても必要で、日本人にとって比較的に経営が容易であり、もっとも経済的武器としていた織維工業を中心として発達したことは当然であった。

わが国の機械生産を基礎とする近代産業は製鉄、大砲、造船などの軍需を目的としたものとしては、佐賀、鹿児島藩などすでに嘉永年間(一八四八~一八五四)に起こっている。民需を中心としたものは安政六年、横浜開港によりわが国の経済が公的に世界資本主義市場と接触したことに始まっている。海運における政府の保護政策は最も徹底し、財界における資本蓄積の基礎は政府資本との結合によって、その大成をなしていたことを想起しなくてはならない。

このように財界の資本蓄積の基礎は、政府資本との結合によって構築され、財界が政府の補助育成を受けていた明治初期から中期に至る政府歳入の大部分が、地租に依存していたことも事実のようであり、このことについてけ農村を基礎として発達した産業組合運動の見地からも、重視されなければならないわけである。

こうして日本における産業革命は、民間企業に対する政府の保護政策と相まって、資本主義の企業においてはその経済力の運用によって、多くの企業投資が可能になってくることを考えれば、わが国の資本主義の発達、財界の成長が、いかに政府の保護、育成に負うところが多かったかがうかがわれる。

2、農村の地位と社会状態

日本の産業は明治維新以後急速に発展したが、これを保護育成するために明治政策が用いた財源の多くが、農業の負担によるものであったことは、主として農村に発展した産業組合が歴史的に重大な意義を持っていることを物語る。

産業組合発達の基盤となった農村の明治維新後の状態、政府財政、とくに地租との関係について若干の分析をする必要がある。

明治元年十二月の布告で、政府は「村々の地面はもとよりすべて百姓の持ち地たるべし」と規定し、藩主の土地支配権(領地や知行地)が解けて自作しない地主や、自作農の土地所有へ転化する方針を示した。

明治四年七月、廃藩置県が行われて、大名の封建的土地支配が廃止されたが、財政上においても中央集権が行われ、従来のような幕府の直轄地のみを主とした政府の税収入(正租である米穀)を財源とするのでなく、全国土を政府財政収入の対象とするようになった。そうして、幕府の直轄領高四百二十万石、旗本の知行二百六十万石、計六百八十万石の所領の収入をもって三千数十万石におよぶ全国土の政治をまかなうというような旧幕政時代の矛盾はなくなった。

また、明治四年九月、田地勝手作りを許し同五年二月の田畑永代売買の禁止を解き、同八月、農民の転業の自由も許し、農産物の販売の自由が認められた。さらにこれより先、明治三年七月以来、封建的貢租の改革が進められ、畑作については同三年七月、ついで同五年八月には田畑ともに従来の物納に代えるに石代納を許した。明治五年正月からは地券制度が実施されており、土地の所有権売買、質入れなども地券をもって表現する登記制度が行われた。

明治六年には地租改正条例と地租改革規則が公布された。地租改正の骨子はまず、石高、すなわち収穫高を標準として課税することを改めて、地価を課税標準とした。税率は地価の百分の三の定率とし、豊凶によって増減しないこととされた。

この新租税は当時の米価で換算すると、収穫代の三四%に達し、その率においてはほとんど旧藩時代の貢租に近いものである。地租改正条例は地価の百分の一を妥当とするといいながらそれを実行せず、明治十一年に至って地租は百分の二・五に低減されたが、地租賦課の対象である地価は明治十七年まで据え置かれて、同年、新地租条例が公布され、新法地価が設定された。

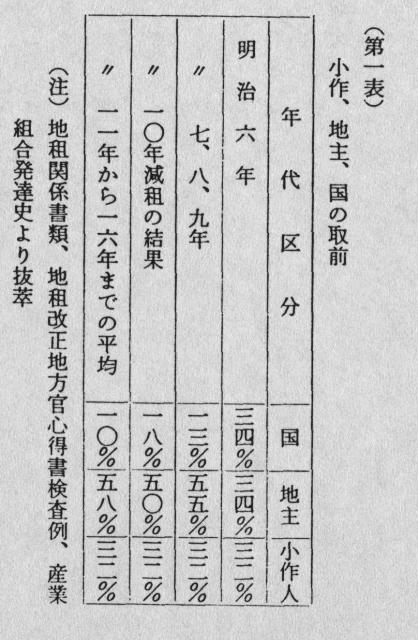

一方、小作料は依然として物納であったので、小作はこの地租の恩典に浴せず、第一表のように国の取り分の減少分はすべて地主のふところへ入った。明治六年の地租改正条例と同時に布達した地方官心得書検査例にある約六八%の物納小作料率は平均率でなかったにしても、旧幕時代の貢租に小作料を加えたものにほぼ相当した。その後、小作料制度に多少の変化があり率低減が図られたが、この物納を基礎とした高額地代は根本的には敗戦後(昭和二十年十二月)の農地制度改革まで維持された。

別表のように金納地租は法定地価の上に固定され、小作料は物納であって、その収納した小作米の米価が第二表のように地価決定時にくらべて、少数年の例外を除いて騰貴していたとすれば、地租軽減と米価騰貴による利益は、小作人の犠牲において地主に独占される結果となり、このようにして明治年間における日本地主の黄金時代が到来したのである。

しかもこのような高額地代は、旧幕時代のいわゆる「百姓は死なぬよう、生きぬよう、合点して収納申しつける」という観念に基く封建的搾取方式が、長く地主に継承されるもととなった。

地主は自ら農業経営者として、極貧労苦の耕作農民と競争して零細な利を漁ることに苦労するよりは、耕作農民に寄生して高額地代をしぼってとることを有利とし、資本主義的金権思想と相まって地主の農村支配が樹立されていった。

ここに至って資本主義的経営を持続するとともに、より以上の採算を得る目的のもと、さらに高利貸し、肥料商として農民を搾取し、蓄積した資本を都市の商工業に投資する方が営利的に容易で、かつ安全、有利であることを、地主や資本家達は容易に看取したのである。

明治十年、農商務省が設置され、大日本農会が設置されたがこの頃を境として農政方針の転換をきたし、小農形態を基盤とする増産政策が急速に比重を増し、政府は農事の指導精神として志農主義を取り上げ、地方議会を足場に社会的地位を強化してきた。地主であるところの老農がその協力者として、画期的に重視されてきたのである。

農業が地主制度による高額地代にその発展を阻まれ、原始的耕耘と零細経営を続けていたのに対し、工業方面においては産業の重要なものはみななんらかの意味において政府の参与、保護、援助を受けて、急速な発展をとげた。が、明治維新政府が近代産業育成に用いた財源は、明治前後期においては農業の負担によるものである。

明治政府の財源の基礎は、わが国東西の財界、富豪に対する御用金にはじまり、ついで政府紙幣の発行、公債の発行となったが、明治四年七月、廃藩置県により、政府の基礎がようやく固まり、急速に増加してきた国家収入の主要財源は租と公債であった。

国家の財政を見るに租税は明治六年以降、政府歳入総額の過半を占め、明治八年のごときはその九六%を占めている。そして明治二十年頃までは租税が地租の九〇%内外を占め、明治二十六年頃までは過半額を占めている。

明治財政第一期(慶応三年十二月~明治元年十二月)においては、中央の歳入は租税(米)三百五十五万七千三百十円、その他を合算して経常部歳入三百六十六万四千七百八十円に過ぎず、調達借入金約三百八十万円、太政官札約二千四百万円の発行、外国商社からの借入九十万円とによって、三千三百四十二万円の歳入総額を得ている。

翌第二期(明治二年)においても同様な方法で三千四百万円の歳入を確保した。財政の基礎がようやく確立したのけ廃藩置県後の明治六年度以降で、同年度の歳入は経常部七千六百五十六万円であるが、このうち租税は六千五百万円で九三%に当たり、そのうち地租は約六千万円を占めている。

明治初年の政府財政中、いかに地租が重要な地位を占めていたか、また、地租によって主たる財源を確乱して政府がいかに近代産業を育成したかほ、第三表の統計表でも明らかである。

明治初年の地租改正に当たってとられた小作制度の片手落ちや、小作人の犠牲によって地主が利益を得たことは明白で、地租金納、小作料穀納の制度により、地主が米価騰貴時代の利益を独占し、明治年間は日本の地主の黄金時代であった。といっても、明治初期の近代産業が主として農業の負担、とくに耕作農民の負担において発達したのである。

国全体としては封建制度の崩壊とともに孤立的、閉鎖的な土地経済時代から流通的な貨幣経済時代にはいっていった。このようにして都市に発達した資本主義経済が農村に浸透し、農村の経済はこのために破壊され、農村問題は政治上、社会上の重要問題となってきたのである。こうした中に産業組合の先駆である協同組合は、このような情勢の中から生まれ、農村を中心として発展したわが国産業組合の歴史はこのときから台頭してきた。

3、信用組合の起源

産業組合法制定以前、わが国においてはすでに相当数の協同組合類似の組合が設立されていた。

塩田を業とする塩田組合、生糸や茶の販売組合、農業生産ならびに利用組合というように、販売を主とするもの、購買を主とするものなどの協同組合が設立されたが、これらの組合のすべてが無事に成長したというわけでない。それらの中に合併したもの、あるいは解散の運命に陥ったものも多い。その頃、信用組合は販売購買における協同組合と異なる姿を持って生まれてきた。

信用組合制度ができる以前においてすでに報徳杜、講、または無尽五人組、社倉、義倉などの影響をうけて、租税物納が廃止されて金納になったのについで、政府が租税納入を確実ならしめ、農村の責任において資金を吸収するためにも、農民は貨幣経済にほんろうされて苦しんできた。とくに販売、購買を通じて、農業経営に貨幣経済が導入されるに従い、農民はその資金造成のための貯蓄や借入の必要に迫られた。そして一般国民経済それ自体の中における金融事業の発達によって環境も異なり明治初年以来政府ならびに民間有力者の問に勤倹貯蓄の奨助が熱心に行われたのが、信用組合誕生の有力な素地を作った。

イ、国立ならびに私立銀行の発達

信用組合誕生の有力な環境となった義倉、社倉、町会所、五人組、講、報徳社などはすでに述べたので省略するとして、遠江国報国社の岡田一郎の指導した資産金貸付所が、のちに株式会社資産銀行となり、同じく同人の指導する掛川信用組合が本邦信用組合の祖と呼ばれている。

明治八年、駅逓局貯金預かりの法が開始されて、郵便貯金が始まった。同九年、国立銀行条例の改正によって、普通銀行類似の会社も銀行の称号を用いることができたので、三井銀行を先頭として新設、改称により各地に銀行を呼称する私立銀行が起こっている。

国立銀行条例改正以後、政府において国立銀行の奨励につとめた結果、従来私立銀行の設立を計画していたものも、国立銀行の設立に狂ほんするようになった。

また一方、国立銀行の設立は経済社会の需要など時代の波に乗って盛んになり、明治十三、四年頃まで操度に増加した。明治十二年十二月以後、国立銀行の創設が許可されないことになったので、同十三年以後は普通銀行が急激にふえてきた。そして明治十五年、日本銀行が設立されている。

4、信用組合法案

販売、購買、生産という組織が芽生え、明治初期の通貨と貯蓄における銀行組織との関連の中において社会的に成熟してきた中に、信用組合あるいは産業組合の要因をもたらしたことはいなめない。

信用組合法案はその源を明治四年、品川弥二郎、平田東助がドイツに留学して信用組合の研究を行ったのに始まり、明治二十四年、二人の発案によって信用組合法案が登場している。

明治三年八月、長州藩の品川弥二郎が土佐藩の林有造、薩摩藩の大山巌、熊本藷の池田弥一郎とともに、明治政府の兵部省から欧州に派遣された。普仏戦争を実地に見聞し、戦闘戦略、兵器、海軍をふくめた勝敗の帰すう、大戦によって生ずる欧州の動静の変化、兵制の沿革を視察するためであったが、戦争は明治四年一月に休戦となったので、品川らは一時英国におもむき、再びドイツにもどってそのまま留学していた。

平田東助は明治四年秋、岩倉大使一行に随行し、初めはロシアに留学する予定であったが、ベルリンで品川に会い「今日学ぶべきはドイツであって、ロシアでない」ことを説得され、留学地の変更を願い出てドイツに留学することにした。

品川、平田はドイツ留学中、政治経済諸般の研究を行い明治九年、あいたすさえて帰朝している。その間、ドイツで起こった産業革命も体験している。

この滞在五年の留学生活の間に着目したのが当時、ドイツにおいて勃興していた協同組合であり、とくに信用組合運動であった。帰朝以来二人は当時の日本社会情勢に基き、信用組合を普及させることの急務を痛感し、信用組合法の立案を計画、平田がその任に当たった。

明治十五年、伊藤博文が憲法調査のため欧州に派過されたとき随行し、「ドイツにおいてさらに信用組合に関する研究を深め、同年十一月帰朝している。

品川弥二郎は明治十九年三月から同十二月まで特命全権公使としてドイツに在勤している。このうち平田東助のドイツ信用組合に関する研究は、平田が立案した信用組合法案の基礎となり、産業組合法制定の導火線ともなっている。品川、平田が信用組合についていかに真剣であったかを示すものにつぎのエピソード(伯爵平田東助伝から)がある。

山県首相は初めから長く留まる意なく、第一回の議会終わらば桂冠して、後任には松方公爵を推薦せんとし、各元老とも異存はない。当時、内務大臣である西郷従道侯爵辞意ありしをもって、その後任に品川子爵を推すことの任は山県公爵が当たることにしたるも、当の品川子爵はその器にあらずと固辞して那須に帰らる。

品川子爵が内相を引き受ければ、松方公爵が後任を承諾するので、山県公爵から品川子爵に入閣をすすめても固く辞されている。

平田伯爵は山県公爵の意を体して政局の現状と、品川子爵の念頭にある信用組合制度擁立を同子爵によって実現することこそ、吾々の志を成すは決して難事でない。なんのはばかることなく入閣を引き受けられたいということを進言して、ようやく内相を承諾された。

山県公爵は品川子爵の承諾を大いに軍ひ、ただちに松方公爵に電報されたので、松方公爵も後任を引き受けられた。

信用組合法案の衝に当たった品川子爵、平田伯爵は、在独中に研究したドイツの制度のみならず、わが国古来の講、報徳社の実態をも参考にし、法案を脱稿した。品川子爵は内務大臣に任ぜられるとともに、平田伯爵とはかって宿願を果たそうと決心し、平田伯爵が中心となって信用組合法の起稿に当たり、明治二十四年十一月、第二回の議会に提出した。

信用組合法案には反対論もあったが、第二回議会では信用組合法自体に対する反対論からでなく、衆議院は明治二十四年十二月二十五日、「新設事業にありては製鋼所設立、軍艦製造、治水事業、鉄道買収、その他監獄費国庫支弁案などのように、国防上、国家経済上欠くべからざる急務とす。しかるに議会はあげてこれを排斥の意を表したり。加うるに憲法第六十七条に掲げた国家必要の費目に対し、政府がしばしば憲法上の権力により不同意を表明したにもかかわらず、廃除削減の所見固執せり」などの理由によって解散となった。そのため信用組合法案はついに審議未了となって流産した。

明治二十五年三月十一日、品川子爵は内務大臣を辞職した。そして品川、平田の信用組合法制定の企ては挫折した。

野に下った品川、平田らの信用組合に対する熱意はますます強く、第二議会後は実際運動に乗り出し、時代の情勢もまた信用組合組織を必要としていた。当時、品川らの信用組合に対する執心は非常なもので、東京麹町の人力車業者の信用組合や東京建具職信用組合の名誉職となって、実践に踏み切っている。

品川、平田らの信用組合設立の勧奨は次第に反響を生じ、報徳社を中心とする信用組合など、各地において相ついで信用組合が組織されている。

[part3] part4へ >>