<< part5へ [part6]

==第六節 百姓のくらし==

一、衣食住

衣

まず寛文八年(一六六八)藩の触れ書には

一、衣類之義、跡定の通り、木綿、布の外は着用仕し間敷く候。

ただし、十村並御扶持人之義は、男女ともに紬(つむぎ)は免許せしむる事。

一、向後百姓之衣類は、男女とも、紫、紅、染めるべからず。この外の色は、肩無しに染めて着用すべき事。

このようにきびしく定められてある。これらの衣類はほとんど百姓が原料を作り、農閑期に織って自給自足したものであった。綿の栽培は藩政中期以後からで、それ以前はみな麻の布であった。木綿の着物は中期後でも主に晴れ着として用いられた。さらに染色までも制限したのは、百姓が華美に流れないように、また染料の自給関係でもあった。皇国地誌によると末松村の物産として藍葉がある。これは藍を栽培してその葉をしぼると紺色の染料が得られる。この藍色は地味で、汚れが目立たない色であるので多く使われた。後期には染色加工が半ば副業的に専業化され、そのような副業農家が村に一、二戸出来た。今も屋号に「こうや」と呼ぶのは紺屋の語からなまった通称である。もちろん模様物や柄物は禁じられ、十村階級がつむぎ物を許されていた。このつむぎは質の悪い絹糸を紡いで織ったもので上等の絹織物ではなかった。百姓はこのような粗末な衣類でも、決して何枚も数多く持っていたのでなく、破れたら 何度も継ぎ当てをし、また、親の着物が破れると良い部分だけを切り取って子供物を作った。冬の寒さをどうして過ごしたか、現在のわれわれには想像も出来ない。

食

「常に雑穀を用いるべし。米みだりに食うべからず」の掟のとおり、米作り百姓は精選上等米(一番米=いちばんごめ)は全部年貢米として納め、少々余った不良米(二番米=にばんごめ)も農具や肥料購入代に回せば、残るのは小米ばかりであった。これは飯米ではなく、粉について団子として百姓の常食になった。だから米は決してみだりに食えようはずがない。幼時によく年寄りから「一パイ飯」の話を聞かされたのを忘れない。主食が以上のようだからおかず(副食物)も全く自給自足の野菜物ばかり。肉食は何日に一度かで、それも自給の物が多かった。百姓自身雑穀を主食としているから、鶏など飼う余地がなく、川魚などが精一パイの肉食であった。塩魚や干魚は事ある時のごちそうで、常時の食べ物でなかった。なにはともあれ、腹一パイが食欲のすべてであったらしい。巷のことわざに残されているとおり、「のどから手が出る」「昆布一裂き眼色が変わる」「乞食アお斎(とき)に就くような」「一口足らなきゃ千口好む」など餓鬼のようなたとえ方だが、祖先の百姓の苦しい生活の中からにじみ出た真実の叫びで

あろう。「食い出す」という言葉があるが、切りつめた生活の中からさらに貯えを作るのは結局、節米するしか方法がなかった。

次に押野村十村太郎右衛門(後藤家の先祖)が上司の命で、百姓の食べ物の実状調査報告をした記録があるので左に記した。

百姓喰物

一、上置食(ご飯を節約するためおわんの底にご飯を少し入れその上に代替食をのせて食うこと)男壱人に米三合宛に菜・大根・干菜の類上置いたし申し候。ただし、小昼飯に食べ申し候は米弐合或は壱合五勺に上置いたし申し候。

一、増水(雑炊)は男壱人に米壱合宛、水壱升宛、麦、ヒエ、いりこの類をねばりの粉に壱合宛にいたし、菜、大根の類は時に有り合わせの物を入れ申し候。

一、汁団子は男壱人に粉三合宛、だんごにいたし、菜、大根の類入れ申し候。汁はことみそにて調煮申し候。粉は雑穀の類にいたし申し候。

一、煎粉(いりこ)は男壱人に粉五合宛にいたし申し候。麦・ヒエ、みょうしなどいたし候。たいがい右のとおり食べ物いたし食べ申し候。

一、二月三月田地あらおこし、小きざみなどいたし申す時分は、朝夕は増水食べ申し候。昼の儀は野にて食べ申し候故、上置食食べ申し候。

一、三月中頃より十月中頃までは二食、三食之うち一度宛上置食食べ申し候。

一、十月中頃より十一月、十二月、正月、二月上旬までの間は昼だんご食べ申し候。朝と夕はいり粉あるいは増水一度宛食べ申し候。ただし居て仕事いたし申し候へば、朝昼夕とも増水食べ申し候。

一、秋に至り堅田所は夜半まで田刈り申す故、昼飯の外小昼と申し、上置食一度野にて食べ申し候。

一、山持村は八月、柴刈りに参り申し候へば、たいという米五合宛上置いたさず昼食に食べ申し候。

右私与下中村近所百姓の食べ物品々書き申し上げ候。

戌正月廿三日 押野村 太郎右衛門

以上

この記録書によると、毎日の米食量は相当多いようだが、現在のわれわれの仕事ぶりと全く問題にならない過重労働であるから、体力維持のためには、質より量が必要であった。また、上置食の野菜などは量は多くても消化が早くしかも米食の捕食として自給が容易であった。また、仕事の種類により、季節労働の性質により、食べ物の質や量を仕組んであるのも、百姓の食生活の苦慮がよくうかがえる。

住

藩の百姓に示した掟をまず見ると、

一、家造りは自今以後二間梁(ばり)、ひさし六尺に過ぐペからず、ただし高多持ち百姓は、土の間を広くいたし候

儀は苦しからず。ただし往還筋の人宿いたす者は格別の事。

一、なげし作り、杉戸、付け書院、くしがた、彫り物、組み物、一切無用。床ぶち、さん、かまちなどぬり候儀並びにから紙はり付けは堅く停止せしむる事。

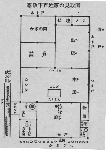

この掟書だけでは百姓の家造りのようすは十分理解出来ないが、最低限の衣食で細々生きる百姓だから、ただ雨露をしのぐ住い屋で、華美な飾りごとや体裁など考えられなかった。用材も宅地内の立木や親類近所から寄せられた材料で、造作も村人の手伝いなど全く自力と自給材しか求められなかった。家の構造上の間取りはまずその中心となる居間の「本居(おい)」が一番広く造られ、その中に囲炉が掘られてあった。この囲炉は食べ物の煮炊きや暖房用とともに一家団らん用の座席として必要なものであった。この本居は二間梁(三・六?で真ん中に柱あり)では狭いので、両側へ六尺ずつひさしを付けて四間にした。これは機(はた)糸を調整するのに必要な長さである。次に農産物の収穫調製場は家の前の庭であったが、露天で不便なので本居に接続して屋根をつけた土間であった。以上が最低の百姓屋の造りだが、家族が多くなると狭いので本居の後に「出居(でい)」を付け加えた。(これが後の仏間、座敷となる。)さらに藩末期から明治になって出居の横に部屋を付け加えた。奥の方はカギ型になるから「かぎの間」といい、前の方は家財道具を入れたので「納戸(なんど)」といった。(実際は道具のほか夫婦の寝室となった。)本居の半分は台所兼食堂に相当する場所で、食器だなが隅にあったから「棚前(たなまえ)」と称した。庭の隅は流し場と馬小屋があり、反対側に物置と「しょんべんちゃ」(小便所)があり、その前の玄関に「大戸(おおと)」と称する潜戸(くぐりど)のついた玄関戸があった。見取り図のように各部屋が全部設けられていたのは村内の大高持ちや村役の家で、ふつうの中小級の百姓屋は藩末から明治に至って整備された。(江戸村の百姓屋は整備されたものである。)また、家の造りはもちろん、わらぷきの合掌造りで、天井は竹を並べてむしろを敷き、その上の屋根裏は「あま」と称して庭から長いあまぱしごで上がり、わらやたきぎを貯えてあった。土台は石を並べてその上に柱を立てた簡単なもので、床にはもみがらを敷いて、その上にむしろを敷くだけで、板張り床は明治から大正になってからのことである。窓は少なく、「つまど」や「あまど」は紙張りが良い方で、部屋の仕切りが板戸になったのは後の代で、ふつうの百姓屋はむしろをつるすだけである。床に敷いたもみがらは春秋に新しく取り替えたが、これが春と秋の大掃除の前身であり、このさいノミ駆除をしたので当時は「のみはき」と称していた。ふつうは家の右側に大戸があり、本居から出居に通じ、左に馬小屋、流し場、たな前、納戸、かぎの間と並んでいた。これと反対の構造を「かって違い」と称した。

二、信仰と門徒寺(お手つぎ寺)

一向一揆以後の加賀国は、富樫に替わって本願寺がその支配権を握り、まさに仏教王国として法灯の華を広げたが戦国の渦中にもろくも武家の猛威に敗れた。しかし、一度何の権力もない百姓大衆の脳裏に浸透した信仰の念力は、藩政下の苦境の中にも衰えなかった。この世の無常を悟れば悟るほど、やるせない願いを未来に託する心は、浄土真宗の教義に迎合されていった。幕府がキリスト教根絶の施策の一つとして寺請(てらうけ)制度を定めた。即ち、身分のいかんをとわず、すべての者は仏教に帰依し、いずれかの寺に門徒として所属しなければならず、いったん定めた寺も中途で変更出来ない制度であった。藩では毎年村ごとに「宗門人別改帳」によりきびしく取り締まった。これはその家の門徒寺、戸主以下家族の者の年齢、妻の実家、嫁入りした年月日、嫁入り先などが記され、今の戸籍簿のようなものが門徒寺に記帳されており、婚姻、奉公勤め、旅などの際は門徒寺の証明書が通行手形として必要であった。このようにして寺と人々は、未来のとむらいはもちろん、在世においても堅く結ばれていた。また、門徒の死後もその個人について記録した「過去帳」が今も残されている。

さらに寺は門徒の苦情相談や、不心得者の教化まで取り扱っていた。このように百姓をはじめ領民が寺と懇意に通じて、徒党結集などに傾くのを監視するため、加賀藩は散在する寺院をなるべく城下の金沢に集めた。現在お手継寺が不便な山間地などになく、金沢に多いのはそのためである。

藩は寺請け制度を定めたが、決して無条件で仏教の信仰をすすめたわけではなかった。百姓が信仰のため米作りを怠ったり、年貢にさしさわるような出費があっては大変だから、その規制も忘れなかった。嘉永五年(一八五二)の御法令抜書に記された触れ書によると、

一、後生願い候は耕作かせぎの手支(てつかえ)にならず、もちろん費なきよう願い申すべき事。この箇条は恐れ多くも、徴炒院様御直書をもって為□口候御箇条にして、ことに御趣意も深く有難く相覚え侯。

仏法之儀は各々の親先祖らの冥途をも助けかしと誦経念仏して顧い申す事といかがこれ有り候得ども、御上より願うなと仰せ出され候と、とても是非もこれ無き事に候ところ、人々の親先祖の孝心を御あはれみロ出費なきようにして願へと仰せ出されしは、誠に有難き御趣意に候。とにかく費多く候ひてはひっきょう御収納にも指し滞り、止事を為得(えとく)なされず、御刑法も□付けられ、その果ては先祖よりの田畠をも差し失ひ申す場にも至り候を不便に思し召され候にてかように出され候う事と恐察奉り候ふ事に候。かようの有難き御趣意をも□付候ひつつ、その身その程に応じ、朝夕の経をゆるすをも、耕作のすきを考え勤むべき事に候所、かようの御心をも致さず、御国恩を差し失い、仏さえ顧ひ候へばよろ敷ように相い心得、一類縁者の御収納未進いたし候をも振り捨て、年々寺々の堂閣を立て、または百姓家において祖師の法会をいとなみ、人よせなどいたし、金銭を費し候儀は、もったいなく恐れ多き事に候。中にはまた、おのれは左程仏をも信ぜず候へども、ただ世のなりふりにつれて寄進の多きを人にほこりたて、おのれのわがままにて金銭を費し、または厨子を見事にして玩ひ物とする族もこれ有る由、これらは重々心得違いに候。云々。

嘉永五年(一八五二)子四月 (羽咋郡金田家文書)

三、百姓の生涯

出産

「貧乏人の子沢山」ということわざが今も通用しているが、粗食、日光浴、肉体労働が多産に通ずるらしい。ともかく産児制限など考えられない時代だから、百姓には一ダース以上の出産はそんなに珍事ではなかったらしい。産前産後の休養もとくに考えられず、可能なだけ働くのが嫁の使命であり、中には田畑で作業中出産した話も決して珍しくなかった。初産はたいがい実家で出産したが、二人目以後は婚家で姑に気がねしながら出産を重ねた。幼児は母親の手間のかかるものであるが、野良仕事に追われる百姓の子は、育児法もあったものではない。おむつ替えのかわりに灰袋をお尻にはさまれて、「つぶら」(いずみともいう)に押し込められ、泣きながら暗い家の中で留守居させられ、泣き疲れては眠る日長な毎日で、これが百姓の宿命につながる泣き寝入りの実体であろう。「昼上り=(ひらがり)」「夜田上(よだいがり)」すると、幼児は空腹を訴えて泣きわめく。空腹はだれも同じこと「早う飯(まま)にせんかい」大人の幼児までほえ立てる。これが昔の女の道であった。このような原始的な育児だから乳幼児の死亡率は高く、古老の話によると二〜三割は自然間引きとも考えられる悲しい身の定めであったそうだ。だから先天的に強健な子供だけが難関を突破して成人し、つらい百姓の生涯に耐え得たのであろう。

名付け

村では四年ごとに「名付(なづけ)」と呼ぶ行事が十二月中にあり、肝煎の家の寄り合い場で肝煎司会の下に名付け披露が行われた。そして大根料理で祝い酒が振る舞われた。この名付けは戸籍簿のない当時では、村内だけの愛称呼び名であった。

元服祝い

当時は学校のかわりに寺小屋があった。しかし、百姓の子はどれだけ才能があってもご縁のないこと、親も子も文盲で通した。男子は十三歳になると、正月十五日に元服祝いがあった。もちろん、士族階級の元服とは全く異なり、もう親の手伝いに田畑へ出て働けるようになった祝意と、親のようにたくましい百姓になって村の百姓としての使命に尽くせよ、という教訓の意図であった。家では、はべん(かまぼこ)、れんこん、ゆペし(寒天)、白砂糖を買い求めて手前料理をつくる。客は村の肝煎はじめ村役、近親者で、各々祝い酒を持って列席した。村の若連中(青年団)へは別に酒を贈って仲間入りの祝いをしてもらった。女子は元服はないが、この年頃になるともう花嫁修行とも考えられる針仕事、機織りなど母親や祖母から習ったり、もちろん田畑の手伝いもした。

結婚

婚姻問題はまず、封建社会通念を第一念頭に入れた親の権力に従わねばならなかった。だから自由結婚や恋愛結婚などは社会的にも個人の処世上からも大罪悪とされていて、この世ではかなわぬことであった。せめてあの世で、と今に語り伝えられる悲しい恋の物語が方々に残されている。婚期はとくに長男が早く、それも家族の労力構成のつごうが目的で、男子は二十歳前後、女子は十五、六歳といった早婚であった。二男以下は大部分百姓奉公に出て、適当な婿養子口を待つ。大高持ちなら分家も可能だが、小高持ちや頭振り百姓では一生奉公人で終わる者が男女とも少なくなかった。また、封建社会では個人の人格無視の偵向が根強く、嫁や婿入養子の心身両面に及ぶ辛苦も、後の世の物語にまで残っている。「女三界に家無し」「こぬか三合あったら養子に行くな」などのことわざはその真相を物語るものであろう。また、離婚問題も全く一方的で「ひまを出す」「出される」の語はあるが、「出ていかれた」「出て来た」の離婚用語は少ない。とくに姑の嫁いじめにまつわる茶話など深刻なものが今に伝えられている。

老後と死後の弔い

壮年期の過重労働の結果として早く老衰の波が寄せてくるらしい。「老いては子に従え」のことわざのとおり、隠居暮らしの御身分は百姓には求められない。十村の鍬役米の制に「男子十五歳より六十歳まで一人米二升」とあるように、男子は六十歳でもう一人前の働きは出来ないものと考えられた。これは現在の定年制と一致しているが、昔の百姓の寄る年波はより以上に深刻であり、弱体化していた。二日読みの御定書に「すべての老人は親切にとりあつかうこと」「八十歳になりたる者ありたる時はすぐ書き出すこと」と定められてあるが、ただ抽象的指示だけで、具体的な藩の老人福祉施策としては何もなかった。いかに老いの身でも無為徒食では若い者に気がねであり、働き通してきた生涯に報いられるものもなく、体力が弱まり、身の不自由を感ずるほど現世のはかなさがひしひしと心に迫る。せめて後生を願おうと、伸びない足を引きながら近在のお寺に通った。当時は栗田新保に浄福寺があり、下林には上宮寺道場(宝林寺の前代)があり、さらに四十万に善性寺、常本寺、本正寺、野々市に照台寺、徳丸に浄徳寺があった。また、村々には毎月定日御講があった。

病気の際はすぐ医者の治療は至難であり、物知りや経験者の意見に従い、語り伝えられた漢方の薬草などに頼り、ほとんど自然治癒を待つより仕方がなかった。また、一向宗では他宗のような祈祷やまじないなども少なかった。一番悲しかったのは伝染病の流行で、天保五年(一八三四)の悪疫流行(伝染病名不詳)はうち続く不作飢饉のため、一層被害が増大し、藩では何の手段もなかったらしい。信仰に厚い村々の人々は「無常の風」「前世からの約束」と諦めるより致し方がなかった。死者が出ると村中がその弔いの手伝いをした。葬儀も実に簡単で、この地方は棺桶(かんおけ)を使用せず「土箱」と称する木箱に遺骸を納めて、各村々の火葬場でだびに付した。当時の火葬場は露天掘りで、簡単な石積みの四角い穴であった。藤平田新に昔のままの火葬場が今も残されている。故人の弔いも心ばかりの簡素なもので、藩政初期の墓標も自然石を建てたものが多く、中期頃から戸室石を石工が刻んだものが出来た。この基の大きさも百姓の高持ちに応じて大小があり、越前石や御影石の基は大てい藩政末期から明治以後のものである。

[part6] part7へ >>